|

|

Bürger-Rezeption Volltexte 1950 bis heute

bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831

1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865

1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950

|

|

1954

|

Fechter, Paul. Goethe und Schiller. In: Geschichte der deutschen Literatur.

“[S. 186] Es war mehr als Zufall, daß Schiller mit einer sehr harten Kritik den letzten echten Bänkelsänger Gottfried August Bürger (1747-1794) aus dem Sattel hob. Bürger, im Leben

durch die Problematik einer Art von Doppelehe mit zwei Schwestern in schwere Verwirrungen geraten, kam von Percys Relics aus zu einer Form der Ballade, in der noch Leben war. Seine ´Lenore´, im Rhythmus der alten

englischen Ballade von der Chevy-Chase dahineilend, war letzter echter Bänkelsang, und ´Des Pfarrers Tochter von Taubenheim´ hatte den lebendigen Dienstbotenklang, den die echte Volksballade auch brauchte. Sie haben

nichts mit Schillers Bildungsballaden zu tun; sie stammen aus demselben Boden wie die Geschichten vom Baron Hieronymus von Münchhausen, die Bürger nach Raspes Vorbild herausbrachte.”

|

|

1954

|

Leschnitzer, Franz. G. A. Bürger - Ein plebejischer Dichter. In: Programmerklärung des Ministeriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik zur Verteidigung der Einheit

der deutschen Kultur, Neue Deutsche Literatur, Beilage zu Heftt 5, Jahrgang

"[S. 110] Also an inhaltsarmer Leidenschaftlichkeit standen die eigentlichen Hainbündler in keiner Weise dem jungen G. A. Bürger nach. Auch seine ärgere wirtschaftliche Bedrängnis

- er war damals ein kleiner Justizbeamter in einem Nest bei Göttingen - reicht zur Erklärung seiner exklusiven Stellung im Hainbund nicht hin; eine vulgärsoziologische Deutung seines Verhaltens wäre um so

fehlerhafter, als die beiden einzigen aristokratischen Hainbündler,die Grafen zu Stolberg, besonders der jüngere: Friedrich Leopold zu Stolberg, sich noch bei weitem radikaler als die kleinbürgerlichen

Bundesmitglieder gebärdeten. Vielmehr ist Bürgers Hinneigung zu Wielands Sensualismus vor allem aus seinem ungewöhnlich früh und ungemein stark entwickelten Verständnis für die ideologischen Ereignisse im

vorrevolutionären Frankreich zu erklären. Während die eigentlichen Hainbündler nichts andres als Klopstockverehrer sein wollten und waren, wurzelte Bürger nicht nur in der christlich-asketischen Sphäre der

´Messias´-Periode Klopstocks und in der hellenistisch-hedonistischen der ´Musarion´-Periode Wielands, sondern auch tief in jenem rationalistischen Sensualismus, dem in Frankreich am Vorabend der Revolution von 1789

sämtliche Enzyklopädisten, alle bürgerlich-revolutionären Ideologen anhingen.

[S. 111] Bürger war Shakespeare und Voltaire zugetan. Den Antirationalismus der Hainbündler, der sie gegen Voltaire aufbrachte

(mit Lessings revolutionären Argumenten gegen Voltaire hatten die gleichgerichteten Emotionen der Hainbündler nichts gemein) - diesen Antirationalismus unterstützte Bürger ebensowenig wie ihren Antisensualismus, der

sie zu Verächtern Wielands machte. [...] Der Ausdruck ´plebejisch´ ist im Titel wie durchweg im Text des vorliegenden Aufsatzes in jenem positiven Sinn gebraucht, den ihm mit Recht die Klassiker des Marxismus

beilegten, namentlich Marx, wenn er etwa von der ´plebejischen Manier´ der konsequentesten bürgerlichen Revolutionäre sprach, ´mit den Feinden der Bourgeoisie, dem Absolutismus, dem Feudalismus und dem

Spießbürgertum fertig zu werden´.

[S. 112] Am schärfsten ist Schillers Kritik dort, wo sie offenkundig eine retrospektive Selbstkritik ist; da wirkt sie gradezu wie die Selbstgeißelung eines Konvertiten.

Zugleich mit Bürgers noch fortgesetzter Sturm- und Drangzeit sucht Schiller seine eigne schon abgeschlossene ein zweitesmal von sich zu weisen; er verurteilt, wenn er sich beispielsweise gegen den ´zu sinnlichen,

oft gemeinsinnlichen Charakter´ der Muse Bürgers wendet, im Grunde nichts andres als die frühere eigne Muse, die ihm zehn Jahre vorher nicht nur ein Drama im Stil des Hainbündlers Leisewitz eingegeben hatte (´Die

Räuber´, geschrieben in Anlehnung an Leisewitz' Stück ´Julius von Tarent´), sondern auch etliche Gedichte vom Genre Bürgers (´Der Venuswagen´, ´Die schlimmen Monarchen´).

[S. 113] Also Aufhebung der

Klassengegensätze durch ´reine Kunst, durch Erreichung eines allgemeingültigen ästhetischen Ideals! Selbst das ´Leidenschaftsbedürfnis des Volks´, das der Plebejer Bürger auf revolutionäre Art zu stillen suchte,

hätte er nach Schiller lediglich ´für die Reinigung der Leidenschaft nutzen´ sollen. Überhaupt hätte er das Volk, die Masse, den ´großen Haufen´ als ein Menschen-Konglomerat ansehn sollen, zu dem man als Poet

´hinabsteigt´; [...] Wiederum wird hier also ein Plus Bürgers von Schiller in ein Minus verwandelt: Bürgers Demokratismus wird verworfen; und just der Autor der ´Verschwörung des Fiesco zu Genua´ ist's, der ihm anstelle der plebejisch-demokratischen Haltung eine offenbar geistesaristokratische anpreist. Aber auch der Realismus Bürgers, ja grade sein Realismus ist Schiller ein Dorn im Auge: [...]

[S. 114] Kein Zweifel, daß alle diese Darlegungen, mögen sie auch vereinzelt Zutreffendes enthalten, grade das Positivste an Bürgers lyrischer Produktion verzerren, um es herabsetzen und in Bürgers Person

den Jokobinismus treffen zu können.

[S. 116] Auch Bürger stand, wie wir gesehen haben, zu derselben Zeit, da sein Schaffen schon Strum-und-Drang-Züge aufwies, unter dem Einfluß Voltaires. Die rationale

Stoßkraft der Aufklärung und die emotionale des Sturms und Drangs verschmolzen in seiner Lyrik, besonders in seiner Epigrammatik, zu einer machtvollen Einheit. (Insofern überragen Bürgers Epigramme teilweise sogar

die Sinngedichte Friedrich Logaus, des großen Epigrammatikers der sogenannten ersten schlesischen Dichterschule, dessen von Lessing und RamIer ausgegrabene Schätze sicherlich zur Bereicherung Bürgers viel

beitrugen.) .

[S. 117] Bedenkt man, daß zu Bürgers Zeit der grobe Bauernkittel kein geringeres Klassensymbol war als etwa die Arbeiterbluse zur Zeit des jungen Gerhart Hauptmann und des jungen Arno Holz, dann

kann man ermessen, welch gewaltiger klassenkämpferischer Wert einem solchen Kontrast zwischen Bauer und Graf zukam. Aber diesen klassenkämpferischen Vorstoß biegt Bürger ins Religiöse - also auch dem Adel Genehme -

ab, indem er am Ende des Gedichts [Das Lied vom braven Mann] und zweimal schon vorher die rhetorische Frage ertönen läßt:

Wann klingst du, Lied vom braven Mann,

Wie Orgelton und Glockenklang ?

Man darf wohl sagen, daß hier der Respekt vor dem Klerus .. zwar nicht an den Haaren, aber am Glockenschwengel herbeigezerrt wird.

[S. 119] Zum

andern finden sich bei Bürger auch Versstellen, an denen der erforderliche Doppelschlag gegen Adel und Klerus (oder gegen Monarchie und Klerus) geführt ist. Das gilt vor allem für die mitreißenden Gedichte, die

Bürger nach dem Sieg der Französischen Revolution von 1789 und sogar nach dem Machtantritt der Jakobiner schrieb. ´Sogar´ -denn bekanntlich hörte die Sympathie andrer deutscher Dichter für die Französische

Revolution im Zeitpunkt der Jakobinerherrschaft jäh auf: man denke an Klopstocks und Schillers Abkehr von der jungen französischen Republik, deren Geburt sie beide (zumal Klopstock in den Gedichten ´Sie, nicht wir´,

´Die Etats Generaux´ und ´Der Fürst und sein Kebsweib´) hymnisch begrüßt hatten. Bürger blieb der französischen Republik treu. Er bewahrte ihr, länger als Klopstock, die Treue selbst während des von Österreich,

Preußen und Braunschweig unternommenen Interventionskrieges, des ´ersten Koalitionskrieges´ (1792 -1797), dessen erste beide Jahre er ja noch erlebte. Weit davon entfernt, an der Intervention teilzunehmen - etwa wie

Goethe, dem freilich die Kanonade von Valmy am 20. September 1792 die Erkenntnis verschaffte: ´Von hier und von heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus!´, - spornte Bürger die französischen Republikaner

mit dem Epigramm ´Unmut´ zum bewaffneten Widerstand an (´Mit Fäusten schlagt den Feind, und nicht mit Rednerphrasen!´) und ergriff im selben Jahr in seinem ´Straflied beim schlechten Kriegsanfange der Gallier´ gegen

´Pfaff und Edelmann´ Partei.

[S. 120] Der plebejisch-demokratiscbe Gesamtcharakter der Poesie Bürgers berechtigt vielmehr grad uns Marxisten, ebendiese Poesie zu unserm Erbgut zu zählen.

Wohlgemerkt: der Gesamtcharakter der Poesie Bürgers berechtigt uns hierzu. [...] Man pflegt es Bürger hoch anzurechnen, daß er die alte Volksballade Ossianischer Prägung zu einer Kunstballade geläutert habe; aber

dies Lob geht am Wesentlichen vorbei: an dem auch formalen Plebejertum Bürgers. Was etwa an der ´Lenore´ als kunstballadenhaft gerühmt wird, das ist in Wahrheit ausschließlich eine bei Volksballaden unübliche Akkuratesse des Reims und des Rhythmus; ihrer inhaltlichen und grad auch ihrer formalen Substanz nach ist die ´Lenore´ nicht weniger Volksballade als das viel gedämpftere ´Lied vom braven Mann´.

[S. 122] Die immer größere formale Exaktheit, zu der er als Balladiker wie als Epigrammatiker gelangte, dies einzige positive Resultat der idealistischen Rezension Schillers, entfremdete ihn nicht im

geringsten dem ureigenen Realismus. Er behielt auch formal im Kern das plebejische Element bei, das ihm jener verargte. Eben dieses Elements wegen gehört ihm unsre Liebe; [...]"

Leschnitzers G. A. B. - ein plebejischer Dichter in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1955

|

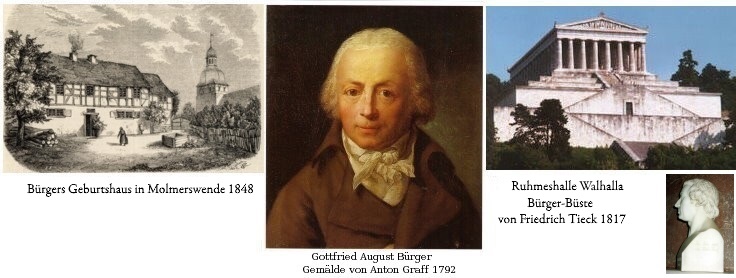

Allmann, Rudolf. Auf den Spuren Gottfried August Bürgers. In: Heimatblätter des Kreises Sangerhausen 12. Folge. Kulturspiegel Ausgabe Monat Juni, S.19

"[S. 21] Wesentlich ist aber vor allem das Heimatliche in dem Charakter des Mannes. Ja, Gottfried August Bürger ist ein Harzer, und zwar ein Mansfelder ganz und gar. Das war etwas

unerhört Neues gegenüber der weichlichen Anakreontik. Das war mansfeldische Art, diese grobknochige Kraft, die in Bürgers Dichtungen laut wurde, der todbringend dahinlodernde Feuerbrand, die Liebe, die wahr und

innig, aber auch wild und gewaltig war. Mansfeldisch war auch, das Musikalische in seiner Sprache. Hierin und in .der volkstümlichen Bildkraft übertrifft er die Kunstsprache Lessings durchaus. Nach einer Zeit

fremdländischer Geziertheit und Verderbnis und einheimischer Armseligkeit, Geschraubtheit, trockener Pedanterie und lehrhafter Nüchternheit in der Dichtkunst gehören Bürgers Dichtungen zu den goldenen Geigentönen

einer neuen deutschen Dichtkunst. So etwas an Kraft und Innigkeit, an Leidenschaft und stärkster dichterischer Unmittelbarkeit der Anschauung war im damaligen Deutschland unerhört. Es war ein prächtiger,

heilsamer ´Sturm und Drang´, der damals durchs Land fegte. Bürger war eins der stärksten Talente seiner Zeit. Ja, es schaudert heute noch manchem braven Spießbürger, freilich nicht mehr vor seinen Dichtungen,

wohl aber vor seinem Lebenswandel. ´Sittenlos´ soll er gewesen sein. Die Unstetheit des Dichters wird ihm zum Vorwurf gemacht. Er hätte wohl hübsch brav hinterm Ofen sitzen sollen wie Vater Gleim oder Gellert. Ganz

sicher: behaglicher hätte er es gehabt! (Hätte vielleicht auch länger gelebt?)

Er wäre aber nie der Gottfried August Bürger geworden, wie ihn die literarische Welt kennt und ehrt, der

Leonorendichter! Nicht an seinem Dämon ist er gescheitert, nicht seine innere Unstetheit, sein Lebenswandel haben verschuldet, daß er seine Persönlichlkeit nicht so vollenden konnte, wie der zwei Jahre nach ihm

geborene Goethe, dessen Spuren auch durch den Harz laufen. Nein, es war noch viel zu viel Alltäglichkeit und Spießerhaftigkeit - trotz allem - in ihm selber, und darüber ist er zerbrochen."

|

|

1955

|

Mitzka, Walther (Hg.) Seidenpapier. In: Trübners Deutsches Wörterbuch, Sechster Band, Berlin W 35. Digitalisiert von Google

“[S. 311] Seidenpapier war im 18. Jh. ein besonders kostbares Schreibpapier, das wirklich aus Seidenlumpen hergestellt wurde: ´Er schrieb ihr ein Briefchen auf Seidenpapier, Umrändelt mit goldenen Kanten´. Später wurde das Wort auf ganz dünnes, seidenweiches Einwickelpapier übertragen.”

|

|

1956

|

Schöffler, Herbert. Bürgers Lenore. In: Deutscher Geist im 18. Jahrhundert.

“[S. 86] ”Aber der Schlüssel zur vollen geistesgeschichtlichen Bedeutung des Kunstwerkes liegt anderswo. Er liegt in den zwölf Eingangsstrophen, die der junge Bürger zu dem, was er

gehört hat, hinzudichtet. Denn was immer wir als seine Hauptquelle ansehen, ob mit den Deutschen die rührenden Kadenzen eines aufgefangenen Spinnstubenliedes, ob mit den Engländern die Percy-Ballade Sweet William's

Ghost - in keiner dieser Quellen findet sich eine Andeutung dessen, was diesen entscheidend bedeutsamen Teil des Bürgerschen Kunstwerkes ahnen ließe.”

Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1956

|

Lukács, Georg. Zur Ästhetik Schillers. In: Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.

“[S. 14] Diese .´Tragik´ der Französischen Revolution ist aber in Schillers Augen nur die Erscheinung der unlösbaren Antinomie der bürgerlichen Revolution überhaupt. Der

Feudalabsolutismus, der Naturstaat, ist nach Schillers Auffassung nicht nur im gegenwärtigen Augenblick morsch geworden und dem Untergang geweiht, sondern ist von Anfang an den Gesetzen der Moral widersprechend, da

er ´seine Einrichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet´. Es ist dabei interessant, mit welcher naiven Selbstverständlichkeit Schiller die Moral schlechthin mit der bürgerlichen Moral

identifiziert und in der alten Gesellschaft eben nur eine rohe Kraft als begründendes und zusammenhaltendes Element erblickt. Diese Konzeption bringt er aus seiner revolutionären Jugendperiode mit, damals aber zog

er aus diesem Bild, das er sich von der alten Gesellschaft gemacht hatte, die radikalste, wenn auch noch so unklare revolutionäre Konsequenz: ´Quae medicamenta nun sanat,ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat´ (Was die Medizin nicht heilt, heilt das Eisen, was das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer), heißt das Motto zur Vorrede der ´Räuber´.

Jetzt zieht er - auf der Grundlage der Kantschen Philosophie - aus derselben Feststellung die Konsequenz, daß hier eine unlösbare Antinomie vorliegt. Diese Antinomie entstammt daraus, daß nach

der grundlegenden Konzeption der Kantschen Philosophie, das wahre Wesen des Menschen, das Ich der praktischen Vernunft, nichts Wirkliches sondern ein Postulat, kein Sein, sondern ein Sollen ist. Die Antinomie, die

hieraus für jede Revolution entsteht, formuliert Schiller folgendermaßen: ´Nun ist aber der physische Mensch wirklich, und der sittliche nur problematisch. Hebt also die Vernunft den Naturstaat auf,

wie sie notwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will, so wagt sie den physischen und wirklichen Menschen an den problematischen sittlichen, so wagt sie die Existenz der Gesellschaft an ein bloß

mögliches (wenngleich moralisch notwendiges) Ideal der Gesellschaft ... Das große Bedenken also ist, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gefahr geraten darf.´ Wir finden hier in zugespitzter geschichtsphilosophischer Formulierung die letzten Konsequenzen jener Selbstkritik, die Schiller an den Helden seiner stoisch-revolutionären Jugendperiode geübt hat. Denn was er seinerzeit seinem Karl Moor und Marquis Posa vorwarf, war ja gerade, daß sie über dem Vorsatz der unmittelbaren Verwirklichung der Idee das Seiende am Menschen, die Gesetze der lebenden Menschlichkeit, vernachlässigt und außer acht gelassen haben.

Wenn aber dieses Dilemma so scharf gestellt wird, daß einerseits die Aufhebung des ´Naturstaats´ moralisch notwendig, andererseits seine tatsächliche Aufhebung moralisch unmöglich ist -

wo ist dann der Ausweg für Schiller? Die Grundlinie der Lösung stand für Schiller schon lange Zeit fest: Erziehung der Menschen zu einer sittlichen Höhe, die einen solchen Übergang gefahrlos möglich macht. Er hält sogar zeitweilig den Gedanken der Erziehung selbst mitten in der Revolution nicht für vollständig hoffnungslos. [...] Das Erziehungswerk muß also sowohl vor der Revolution, vor der Umwälzung der Gesellschaft den Forderungen der Vernunft gemäß geleistet werden wie unabhängig von dem bestehenden Staat und den realen gesellschaftlichen Mächten. Der Weg, die Forderungen der Vernunft, den sozialen Inhalt der bürgerlichen Revolution ohne Revolution zu verwirklichen, die Revolution also überflüssig zu machen, ist nach Schiller die ästhetische Erziehung der Menschheit, die Verwandlung der unwirklichen, sollensmäßigen Postulate der Moral in eine Realität, in eine Tagespraxis und Tagespsychologie der Menschen.

Diese Wendung zur Ästhetik als Zentralfrage der Philosophie, insbesondere der Gesellschafts- und Geschichtsphilosophie ist eine außerordentlich widerspruchsvolle. Sie ist, wie wir gesehen

haben, in erster Reihe eine Abwendung von der Revolution, ein praktisches Sichabfinden mit dem gegenwärtigen - scharf verurteilten - politschen und gesellschaftlichen Zustand; sie ist, wie Engels scharf und treffend

sagt, Flucht aus der platten :Misere in die überschwengliche Misere. Indem Schiller sich auf den Boden der Kantschen Philosophie stellt, verfällt er vollständig den apologetischen Tendenzen, die Marx an der höchsten

Philosophie dieser Periode, der Hegelschen, so scharf kritisiert hat. Es entsteht auch bei ihm jener ´unkritische Positivismus´, den Marx bei Hegel dahingehend kritisiert, daß ´von einer Akkommodation Hegels gegen

Religion, Staat etc. also keine Rede mehr sein kann, da diese Lüge die Lüge seines Progresses ist´.

|

|

1956

|

Markwardt, Bruno. Die Programmatik und Ästhetik des Sturmes und Dranges. In: Geschichte der deutschen Poetik II. Berlin

“[S. 442] Seine literatursatirische Versfabel ´Der Vogel Urselbst´(1793), für deren Form Bürger selbst auf Burkhard Waldis`´Manier´ zurückverweist, bei deren grotesker

Personifikation von Abstrakten (der Vogel Urselbst gleich Originalgenie; der Vogel ´Der Ideal´) man aber fast auf Christian Morgenstern vorausschauen möchte, bezeugt jedoch - von Epigrammen abgesehen -, daß Bürger

sehr wohl über das Grundsätzliche der Auseinandersetzung jenseits des Persönlichen sich klar und nicht willens war, sein volksnahes Ideal für ein volksfernes klassizistisches Ideal (der Uhu, der ´aus Trojas Schutt

und Graus´ heraus dem deutschen Original falsche Wege der Vervollkommnung weist) aufzugeben. Das Originalgenie, der Vogel ´Urselbst´ soll nicht durch fremde Federn seinen Flug ´vervollkommnen´ wollen. Weder der

antike Uhu, noch ´der Ideal´, jener Wundervogel, der im ´dritten Himmelssaal´ neben dem ´Wunderphönix der Moral´ (Einigung des Ästhetischen und Ethischen; Schiller) fliegt und sich bei näherem Zusehen als Popanz

´von metaphysischer Natur, der durch das Transcendentalreich streift´ (Schillers Annäherung an Kant), erweist, und auch nicht der ´graziöse´und ´niedliche´, im Goldkäfig hockende Rokoko-Papagei, der sich die

´deutschen Federn´ ausgerupft hat (etwa: Wieland), vermögen dem Originaldichter Urselbst ´den Flug, der sonst sein Volksruhm war´, zu ersetzen. Der Genius ermahnt den Verleiteten, keine Wege zu suchen, ´wo dich dein

Volk nicht sieht und hört´. Kurz, die Grundposition der Popularität, der Volkstümlichkeit, die durch den Rezensenten erschüttert scheint, wird als die einzige Halt und Wert sichernde Grundlage erneut behauptet und

befestigt. “

|

|

1957

|

Hochuli, André. Der junge Schiller als Kritiker. Dissertation Universität Basel.

“[S. 10] So kann man behaupten, dass alle rezensorischen Werke Schillers Bruchstücke einer Selbstkritik seien. Es wird sich erweisen, dass gerade bei ihm jegliche Kritik aus dem Kreis

des Selbst stammt und niemals intuitiv das Fremde erfühlen kann. Mit geschlossenem Visier, in der Rüstung der eigenen Ideen, kämpft er gegen die ihn umgebende Welt.

[S. 11] Die Bürgerrezension, die in ihrer

Schärfe nur mit den frühen Stäudlinrezensionen verglichen werden kann, nimmt jedoch eine besondere Stellung ein. In der Auseinandersetzung mit Stäudlin ist der polemische Zug ohne weiteres verständlich, da dieser

Schillers direkter Konkurrent ist, den es aus dem Feld zu schlagen gilt. Bürger hingegen ist nicht Schillers Konkurrent, sondern eine gestrige Grösse. Die Härte der Rezension ist die äussere Form für die

Gewaltsamkeit der innern Entscheidung. Sie ist ein Sprung zu andern Ufern, wobei der frühere Weggefährte durch die Gewalt des Absprungs in den Abgrund gestossen wird. So erscheinen uns die frühen Rezensionen

Schillers unter dem Aspekt des Ringens, die Bürgerrezension hingegen unter dem der Entscheidung, mit der allerdings die Entwicklung nicht vollendet ist. Die Entscheidung wird willentlich und gewaltsam vorgenommen.

[S. 64] In der Bürgerrezension aber sagt er anlässlich des Gedichts «Die beiden Liebenden» : «Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig Kunst erfordert wird, in dieser Manier zu erfinden; aber wir

entdecken bei dieser Gelegenheit an uns selbst, wie wenig dergleichen Matadorstücke der Jugend die Prüfung eines männlichen Geschmacks aushalten.» Diese Äusserung ist doppelsinnig; sie besagt nicht nur, dass

Schiller solche Produkte nicht mehr geniessen kann, sondern auch, dass er seine eigenen Jugendgedichte zum Teil für «dergleichen Matadorstücke» hält. Sie zeigt auch, dass er um diese Verwandtschaft weiss. Die

verdeckte Formulierung in diesen beiden Rezensionen wirft ein Licht auf die eigenartige Vertuschung der Tatsachen, die er in seinen Besprechungen oft vornimmt. In Schillers früher Lyrik nehmen balladeske Gedichte

wie «Bacchus im Triller», «Der hypochondrische PIuto», «Die Journalisten und Minos », die die mythologischen Gestalten ins Triviale herunterziehen, einen verhältnismässig breiten Raum ein. In ihnen wird bewusst

volksmässiger Charakter angestrebt. Bürger hatte in seiner «Prinzessin Europa» das Beispiel für eine solche Behandlung gegeben.

[S. 66] Die Rezension ist nicht nur das Manifest einer neuen Dichtung, sondern setzt ein neues Menschentum voraus. Dieser neue

Mensch, für den Mass und Haltung verpflichtend sind, steht in schroffem Gegensatz zu

Bürger, der durch seine Leidenschaft wie durch einen reissenden Strom an den Strand der Verzweiflung getrieben wird. Er kann die notwendige «Freiheit des Geistes» nicht bewahren, seine Dichtung wird zum

unmittelbaren Schrei des Affekts.

[S. 68] Man kann das Urteil eine Verurteilung nennen, denn Schillers Kritik trifft weitgehend den Menschen im Dichter. Am Schluss des ersten Teiles gibt er den kritischen

Masstab, an dem Bürger gemessen werden soll: «Kein noch so grosses Talent kann dem einzelnen Kunstwerk verleihen, was dem Schöpfer desselben gebricht, und Mängel, die aus dieser Quelle entspringen, kann selbst die

Feile nicht wegnehmen.» Anderseits macht er keinen Hehl daraus, wie sehr er die formale Begabung Bürgers schätzt. Bei seiner Beurteilung greift er hinter das Gedicht auf dessen Schöpfer zurück und stellt Forderungen

auf, die den Dichter selbst angehen. Ein bestimmtes Bild von der Beschaffenheit des Dichters wird mit dem Charakter Bürgers konfrontiert. Er nimmt keine Rücksicht auf den Bekannten und schreibt die Rezension in Form

einer unmissverständlichen Absage und Kampfschrift, die durch das am Schluss eingefügte Lob kaum gemildert wird. Im Kampf zwischen Sturm und Drang und Klassik, der in ihm selbst ausgefochten wird, ist Bürger das

Opfer. In ihm hat er sein eigenes Vorleben abgetötet und es den neuen Göttern als Opfer dargebracht. Der neuen Götter grösster ist Goethe.

[S. 70] Tatsächlich ist nicht nur der Aufbau der Bürgerrezension in

dieser Hinsicht auffallend, sondern auch der der Matthissonkritik. Nicht zufällig sind diese beiden auch seine sensationellsten Fehlurteile.

Schiller ist von einer Idee besessen, welche von ihm

konsequent durchgedacht wird. Seine rezensorische Tätigkeit besteht darin, dass er die Probe aufs Exempel macht. Er hält dem zu rezensierenden Werk Kunstgesetze entgegen, die er als objektiv ansieht, will aber nicht

merken, dass sie seine persönliche Meinung sind. So bewegt er sich ständig in einem circulus vitiosus. Seine Kritik ist programmatisch und normativ, mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Art von Kritik in sich

schliesst. Die Bürgerrezension erweist dies besonders deutlich. Das lebendige Gefühl für die Gedichte wird kaum zu Rat gezogen. Schiller ist von seiner Anschauung erfüllt, und dieser Besessenheit ist z.T. die

Schärfe der Rezension zuzuschreiben. Der Fluss der auf rationalem Weg fortschreitenden Beurteilung lässt sich durch keine andern Rücksichten hemmen.

[S. 73] Der Volksdichter, der nach Schiller bildend auf das

Volk wirken soll, soll sittlich und geistig auf einer Stufe mit den Besten seines Jahrhunderts stehen. Seine Forderung nach allseitiger Bildung des Dichters ist nicht nur eine Forderung an Bürger, sondern auch an

sich selbst. Immer wieder stösst man im Briefwechsel auf Klagen über seine mangelnde Bildung und seine Unwissenheit. Darin sieht er einen der wichtigsten Faktoren, die ihn von Goethe unterscheiden. Die Forderung

nach sittlicher Bildung des Dichters entspricht dem tiefsten Bedürfnis seines Wesens. Er hat «den Riesenkampf der Pflicht» bestanden und kann an seinem eigenen Werk erkennen, wie eng verbunden seine menschliche und

seine dichterische Entwicklung sind. Aus dieser Erkenntnis folgert er: «Alles was uns der Dichter geben kann, ist seine Individualität.» Er führt Bürgers Konzeption des Volksdichters mit einer niederschmetternden

Kritik am Werk und einer kleinen Umdeutung des Begriffes ad absurdum und hält ihm eine Theorie der Volksdichtung entgegen, die seinen eigenen Gedichten entspricht. Damit erhebt er Anspruch auf das Erbe Bürgers als

Volksdichter.

[S. 74] Weder in der Rezension noch in der Verteidigung des Rezensenten wird genau gesagt, wie idealisiert werden müsse, weshalb es durchaus nicht schlechter Wille ist, wenn Bürger diese

Forderung als «mirabili dictu» verspottet. Durch die Oekonomie der Mittel und die Feinheit der Mischung in der Schilderung soll die Schönheit der Form und die Ebenmässigkeit angestrebt und der Gegenstand selbst von

allen individuellen und fremden Beimischungen befreit und in seiner Wesentlichkeit und Allgemeinheit dargestellt werden. Dies sind die einzigen konkreten Angaben, die Schiller in der Rezension gibt. Bürger behauptet

mit einigem Recht, solche gereinigte Empfindungen seien Abstraktionen. Das Missverständnis liegt in Schillers zu wenig geklärten Begriffen. Die Forderung nach Idealisierung wird erst ganz verständlich durch den

«Kontext» seiner ganzen Ideenwelt und derjenigen des goetheschen ·Weimar. Goethe sagte einmal, Schönheit sei ein Gesetz, das in die Erscheinung trete; nach Schiller soll das Gesetz eine Verkörperung finden. Deshalb

fordert er mit grösstem Nachdruck: «Wenn es auch noch so sehr in seinem Busen stürmt, so müsse Sonnenklarheit seine Stirne umfliessen.» Bürger, der dem beginnenden Klassizismus Schillers gegenüber das soeben

Überwundene verkörpert, kann diese Argumentation nicht verstehen, wie auch Schiller Bürgers Werk und Welt nicht mehr verstehen will. Wegen dieses Missverständnisses musste die Kritik unfruchtbar bleiben.

In der Rezension, diesem Dokument des Ringens um die Entscheidung, untersucht Schiller gar nicht, ob Bürger vielleicht einen andern Dichtertypus verkörpere. Er beurteilt ihn auf Grund der eigenen -

sentimentalischen - Ansicht über die Lyrik und erklärt das eigene Gesetz auch für ihn als verbindlich.”

|

|

1959

|

Buchwald, Reinhard. Schiller. Leben und Werk.

“[S. 520] Was in der Besprechung von Goethes 'Iphigenie´ ungesagt geblieben oder nur angedeutet worden war, das führte Schiller zwei Jahre darauf aus, als er Bürgers Gedichte in der

,Allgemeinen Literaturzeitung´ besprach. (Die Aufforderung dazu gelangte Ende Mai 1790 an ihn. Mitte Dezember war die Rezension vollendet; sie erschien am 15. und 17. Januar 1791; dazwischen fiel Schillers schwere

Erkrankung.) Was Schiller jetzt aussprach und wie er es formulierte, ist nur daraus zu verstehen und - wenn man die harte Erwidenmg Bürgers betrachtet - zu entschuldigen, daß zwei Jahre ernster Selbsterziehung in

jener antikischen und Goetheschen Richtung hinter ihm lagen und daß er sich ihrer Auswirkung bewußt war. Noch mehr als am Ende des Ringens mit der ´Carlos´-Dichtung fühlte er sich als ein verwandelter Mensch. Das

Menschliche steht dabei weit im Vordergrund, das Dichterische ist als eine Folgerung daraus begriffen. ´Es ist nur der reife, vollkommene Geist, von dem das Reife, das Vollkommene ausfließt.´ Das alles empfand er

als einen bleibenden Gewinn, und auch später hat er es rückblickend so angesehen. Hatte erst die Geschichte den Bereich seiner Erfahrungen mächtig erweitert, so hatte ihm nun der Umgang mit den Griechen das

verliehen, was er kurzweg ´Klassizität´ nannte. Die ´Manier´ seiner Jugend war, wie er fühlte, überwunden, er durfte sich zutrauen, daß seiner künftigen Dichtung ´Stil´ eignen werde. Mit Zustimmung hatte er die

Ausführungen gelesen, die Goethe nach seiner Rückkehr aus Italien über diese Grundbegriffe in Wielands ´Merkur´ veröffentlicht hatte. Was an ihm krank gewesen war - wie er denn alles Modeme als gebrochen und krank

ansah -, das durfte er als geheilt ansehen: waren doch die antiken Werke die ewigen Vermittler solcher Heilung.”

|

|

1959

|

Kaufmann, Hans. Politisches Gedicht und klassische Dichtung. Heinrich Heine.

“[S. 106] Neben anderen verwandten Formen spielt die Vagantenstrophe im 18. Jahrhundert bei den Bemühungen der Lyriker um Volkstümlichkeit eine große Rolle, und zwar entweder wie im

Kirchenlied als erster Teil einer sieben- oder mehrzeiligen Strophe (Goethe: ´Der Totentanz´; Bürger: ´Lenore´) oder auch, etwas seltener, als einfacher Vierzeiler (Goethe: ´Die wandelnde Glocke´; Bürger: ´Frau

Schnips´). Diese volkstümlichen Formen Goethes und Bürgers haben im 19. Jahrhundert am meisten Schule gemacht. Die Romantik geht jedoch in der Aneignung der Volksliedform einen Schritt weiter. Während im 18.

Jahrhundert die regelmäßige Taktfüllung noch vorherrscht (´Lenore´ u. a. rein jambisch, ´Der Totentanz´ fast ausschließlich anapästisch), finden wir jetzt häufiger den im Volkslied üblichen Wechsel von ein- und

zweisilbigen Senkungen:

´... Wohl über eine breite Haide´ (´Der Herr von Falkenstein´)

´... Da reist' ich nach Deutschland hinüber´ (´Wintermärchen´)”

|

|

1959

|

Müller, Joachim. Zu Schillers Kunsttheorie. In: Das Edle in der Freiheit. Leipzig.

“[S. 178] Das Bild des Dichters als eines männlichen Geistes, eines verantwortungsbewußten Volkserziehers festigt sich in Schiller immer mehr und profiliert sich am stärksten 1791 in

der programmatischen Einleitung zur Rezension von Bürgers Gedichten, denen er freilich schweres Unrecht tat. Doch in unserem Zusammenhang interessiert nur das Grundsätzliche, nicht die falsche Anwendung auf Bürger. “

|

|

1961

|

Pongs, Hermann. Bürger. In: Das kleine Lexikon der Weltliteratur. Stuttgart.

“[Sp. 280] Bürger, Gottfried August (1747 bis 1794): Hauptgestalt des deutschen Sturm und Drangs im 18. Jh., das verwilderte Genie, unsterblich durch seine Lenorenballade.

Pfarrerssohn aus dem Unterharz (Molmerswende), wechselte bald von der Theologie zum Rechtsstudium, wurde 1772 Amtmann in Altengleichen bei Göttingen. Das ist seine beste Zeit: Freundschaft mit den

Hainbund-Dichtern, die er alle überragt (Hölty, Voß, Miller, Cramer): am Zügel gehalten durch den älteren Boie, Herausgeber des ´Göttinger Musenalmanachs´. Damals entsteht im Wettbewerb mit Höltys Schauerballade

(´Die Nonne´) Bürgers ´L enore´ (April 1773). Großform der Gespensterball., unmittelbar aus den Niederungen des Bänkelsangs herausgehoben. Volks· und Kunslballade in eins.

Diese Sprachgewalt hat

Bürger nicht mehr erreicht; es war ihm nicht vergönnt, zu einer Klassik zu reifen. Vielmehr verfiel er einer unseligen Doppelliebe zu zwei Schwestern, einem Gefühlschaos, das er nicht mehr bewältigte. Der alternde

Witwer geriet 1790 in eine Leidenschaft, die ihn dem Spott preisgab. Schillers scharfe Rezension 1791 gab ihm den Rest, mit dem Vorwurf: daß er sich mit dem Volk gemein mache. statt ´Wortführer der Volksgefühle zu

sein´.

Wieviel ist bei Ihm großentworfen und Fragm. geblieben: eine Jamben·Ilias, von Goethe unterstützt; eine Hexameter-Ilias. Übers.: Ossian, Macbeth, Dido·Äneis. Populär machte ihn noch die Übers.

der Abenteuer M ünchhausens, aus demEnglischen von Raspe, erst durch ihn zum deutschen Volksbuch geworden. 1786.

Im Lenorenstil dichtet er noch: ´Der wilde Jäger´, mit grelleren Schauern; eine

Rührballade: ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´; Biedermannsballae: ´Das Lied vom braven Mann´. Eine gerechtere Würdigung fand er durch A. W. Schlegel 1800.

[Sp. 999] Lenore: Meisterballade Bürgers, 1773, die die Erneuerung der dt. Kunstballade einleitet.

Im Wettstreit mit Hölty, unter der Begeisterung des ´Göttinger Hains´, ist April-Sept. 1733 die ´L.´

entstanden; Bürger, 25 Jahre alt, Amtmann in Gelliehausen, auf der Höhe seiner Kraft. Percys Ball. (´Wilhelms Geist´) und selbsterlauschte Töne eines ´alten Spinnstubenlieds´ im Ohr. Eben 1772 hatte er gedichtet:

´Daß meine Phantasei, voll Kraft,

vernichtet Weilten, Welten schafft,

und höllenab und himmelan

sich senken und erheben kann.´

So wird

Lenore zwischen Himmel und Hölle gestellt. Der Eingang malt Soldatenheimkehr nach dem Siebenjährigen Krieg; alle kehren zurück, Lenorens Bräutigam nicht. ´Als nun das Heer vorüber war, zerraufte sie ihr Rabenhaar´;

am Trost der frommen Mutter steigert sich die Verzweiflung zur Hybris, zum Rasen gegen Gott. ´O Mutter, was ist Seligkeit? O Mutter, was ist Hölle?´ Sie selber zieht ihn heran, den Tod: ´Stirb hin, stirb hin, in

Nacht und Graus!´ Schon trappt er heran, der Gespenstertote, der Reiter auf dem Gespensterroß, der die Braut mitnimmt im Gespensterritt durch die Nacht, am Hochgericht vorbei, zum Hochzeitsbett im Grabe. Einmalig in

der Weltliteratur, wie dieser Totenritt versinnlicht ist im rasenden Vorbei vom ersten Gespensterhauch: ´Und horch und horch den Pfortenring - ganz lose leise klinglingling´- bis zum Galopptempo: ´und hurre hurre

hopp hopp hopp´, und zur letzten Verwandlung: ´Zum Schädel ohne Zopf und Schopf, zum nackten Schädel ward sein Kopf...´

32 Strophen, achtzeilig, Strophenvollton wie im Kirchenlied (´Ermuntre dich,

mein schwacher Geist´), Gemeinschaftsgesang. Dem volksfestlichen Eingang folgt die Zwiesprache Mutter und Tochter, Seelenvertraute in Rede und Gegenrede; und die Zwiesprache Braut und Bräutigam. Zwei Teile, die das

Ganze gliedern; Gottesordnung der Mutterwelt und das Heillos-Ungreifbare der Geisterwelt. Bis in die Lautkraft der Volkale spiegeln sich die Gegenwelten: ´das hochgelobte Sakrament wird deinen Jammer lindern´.

Welche stille Gegenwart des Göttlichen! Um den Reiter ist nichts als Sausen, Fliegen, Donnern, Rasen, ´Komm, Küster, hier! Komm mit dem Chor und gurgle mir das Brautlied vor!´

Vier Schlußstrophen

antworten dem Eingangsfest. Was kann den Gespensterritt noch überbieten? Gräber, Verwandlung, Totengerippe, Höllenschlund, die Mächte der Unterwelt. Die Ballade zieht sich zusammen zum gruseligen Knalleffekt und

endet in der Predigermoral: ´Mit Gott im Himmel hadre nicht!´ Der Gespensterschauer, durch 15 Strophen gesteigert, mit aller Imagination des Sinnlich-Übersinnlichen, erfährt den Umschlag in eine übergreifende

Ordnung, in der sich der Gespensterschreck als Gottesgericht enthüllt. Die Kunstball. kehrt zum simplen Volkston zurück. “

|

|

1962

|

Buchwald, Reinhard. Das Vermächtnis der deutschen Klassiker.

“[S. 199] Was damals blitzartig in Schillers Geist aufleuchtete, hat er klar und ausführlich wiederholt, als er am Ziel dieser Selbsterziehung zu sein glaubte. Es war um die Jahreswende

von 1790 auf 1791, als Schiller zuerst den Plan seiner Wallenstein=Dichtung faßte. Kurz vorher hatte er für die >Allgemeine Literatur=Zeitung<, das literarische Organ der damaligen geistigen Vorherrschaft

Jenas, eine Kritik von Bürgers Gedichten geschrieben. Sie ist scharf und vielleicht ungerecht und nur zu verstehen und zu rechtfertigen, wenn man bedenkt, daß Schiller dadurch zugleich mit seiner eigenen

Vergangenheit abrechnete. Denn gerade über diese seine Anfänge glaubte er sich jetzt erhoben zu haben. Er hatte erkannt, was die Aufgabe der Dichtung in einer Epoche der größten Umwälzungen (ein Jahr nach der

Revolution von 1789) sein müsse, und zugleich war er sich bewußt, daß er selbst ein anderer, reiferer Mensch geworden war, der diese Aufgabe -eine aufbauende Dichtung in einer Zeit der Auflösung und des Verfalls -

werde meistern können. Ja noch mehr: er glaubte das Höchste auf sich nehmen zu können, was es für ihn in der Geistesgeschichte der Völker gab: die Erschaffung einer Volksdichtung - jenes Ziel, an dessen

Erreichbarkeit zwei Jahrzehnte zuvor Lessing in den berühmten Schlußsätzen der >Hamburgischen Dramaturgie< gezweifeIt hatte. [...]

Von hier aus bahnt sich dann Schiller in dieser Abhandlung

den Weg zu einem Programm der Volksdichtung. Bisher hatte er von den Gebildeten gesprochen - und das Wort Bildung bedeutete im Zeitalter Herders und Goethes nicht das zweifelhafte Ergebnis einer sogenannten höheren

Schulbildung, sondern den Anteil an einer geistigen Bewegung, der es um ein neues Menschenideal ging, um eine Humanität, die man vor allem an den Denkmalen der Antike erlernen wollte. Damit war zweifellos eine Elite

gemeint; aber Schiller machte in diesen Schranken nicht halt, er drängte weiter, er wollte von allen werden. Wie ließ sich für sein Volk eine aufbauende und erneuernde Dichtung schaffen? Schiller antwortet:

Keinesfalls einfach durch eine romantische Anknüpfung an altes Volksgut (soweit es vor Arnim und Brentano zugänglich war), und erst recht nicht durch Anpassung an den ´Volkston´ - so hatte es Bürger versucht -,

vielmehr nur, indem man die strengste und ernsteste Arbeit so vertiefte, daß sie endlich ganz einfach, großlinig, erlebnisnah wurde. Volksdichtung dieser Art lag also für Schiller nicht in der Vergangenheit, sondern

war eine Aufgabe rur die Zukunft; und zugleich, so sonderbar das klingt, sieht er das Ideal dafür nicht im germanischen, sondern im griechischen Bereich.

Den Komplex dieser Gedanken hat Schiller immer

festgehalten, und er selbst hat betont, daß es weiterhin nur galt, bessere Begründungen dafür zu suchen. Das hat er in den darauffolgenden Jahren, in der Zeit seiner Kantstudien, getan. Immer aber bleibt es seine

wesentlichste Forderung, daß der Dichter die notwendige geistige und seelische Gesundung zuerst an sich selbst vollziehen müsse, und immer in ernster geistiger Arbeit, und daß nur so, auf einem langen mühsamen Wege,

die Erschaffung einer Dichtung gelingen werde, die allen zum Herzen sprechen könne, weil sie tief und doch klar und nicht flach und bequem sein sollte. Es war der Entvvurf für eine Lebensarbeit, die zuletzt mit dem

´Tell´, den er selbst als ein Volksschauspiel ansah, an ihr Ziel gelangt ist.”

|

|

1962

|

Mayer, Hans. Einleitung. In: Meisterwerke deutscher Literaturkritik.

“[S. 31] Bis zu Lessing galten die Gesetze der Antike; nunmehr wird die konkrete Gesetzlichkeit im Volke gesucht und damit in der Gegenwart. Der schöpferische Künstler soll danach

streben, in seinem Schaffen dem Volke zu dienen, er soll sich um Volkstümlichkeit bemühen, während der Kunst- und Literaturkritiker zu prüfen hat, ob dieses Bemühen ernsthaft war - und ob es im einzelnen Falle

Erfolg hatte.

Bürger als Kritiker ist keineswegs ein Außenseiter. (Das ist wohl eher Lenz.) Auch Heinrich Leopold Wagner meint in der Vorrede zur Neuausgabe seiner Kindermörderin (1779), die Aufgabe des Dramatikers müsse unmittelbar darauf gerichtet sein, die menschlichen Verhältnisse zu bessern und zu verändern. [...] Die Annäherung dieser Gedankengänge Bürgers oder Wagners an die kritischen Grundprinzipien des jungen Schiller ist leicht zu vollziehen. Die Vorrede zu den Räubern hat kein anderes Grundthema als die Mannheimer Rede über die Schaubühne

als moralische Anstalt.

Hier aber liegt zugleich der Angelpunkt für die etwa um 1789 anbebende Auseinandersetzung zwischen den ästhetischen Grundanschauungen der Stürmer und Dränger und dem,

was wir heute als Ästhetik der Weimarer Klassik zu bezeichnen gewohnt sind. Goethes Aufsatz über Einfache Nachahmung der Natur, .Manier, Stil (1789) bedeutet, ebenso wie Schillers Kritik an Bürgers Gedichten (1791), nicht bloß einen Wendepunkt in der Auffassung von der Literatur und ihrer Funktion, sondern nicht minder in der Auffassung vom Aufgabenbereich der Literaturkritik.

Die Literaturkritik der Weimarer Klassik ist gesetzgeberischer Art. Der große Kritiker, wie ihn Goethe und Schiller am eigenen Maßstab zu messen pflegten, soll selbst die Normen finden und erläutern. Der

Kritiker soll die ästhetischen Gesetzestafeln aufstellen. Hier hat sich etwas Neues vollzogen: der Kritiker gehört nicht mehr zur richterlichen Gewalt, sondern zur Legislative. Wobei erkennbar wird, daß die

bisherigen Gesetze im Bereich der Kunst und Literatur in den Augen unserer Klassiker ihre Geltung verloren haben: [...]. Wenn Schiller gegen Bürger postuliert: »Eine der ersten Erfordernisse des Dichters ist

Idealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhört, seinen Namen zu verdienen«, so ist damit ein ganz neuer Bereich gemeint. Nicht mehr der gesellschaftlich-moralische Bereich, worin Begriffe wie »Volkstümlichkeit«

und »erzieherische Wirkung« beim kritischen Urteil ausschlaggebend sein durften. Jetzt geht es um die Trennung von Kunst und Leben, von Ideal und Wirklichkeit. Die Ästhetik löst sich von der Ethik, der Pädagogik, im

weitesten Sinne vom konkreten gesellschaftlichen Prozeß. Auch die philosophische Grundlage jedenfalls des Schillersehen Klassizismus macht das erforderlich.”

|

|

1962

|

Christaller, Helene. Die junge Pfarrfrau, Basel. (Sammlung Klaus Damert)

"[S. 27] Und nun begann sie fast gierig auch die Waschtischschubladen und die Kommode aufzuziehen.

Sie lachte. Da lagen als Aufforderung zur Reinlichkeit Worte aus einem Haydn-Oratorium, das sie zusammen mit der Mutter gehört:

´Außen blank und innen rein

soll des Mädchens Busen sein..´"

|

|

1963

|

Reimann, Paul. Gottfried August Bürger. In: Hauptströmungen der deutschen Literatur 1750-1848.

S:249-260.

“[S. 249] Bürgers Leben war eine Illustration der Feststellung Knebels, daß ´die Mittel, seinen Unterhalt auf rechtliche Weise zu erhalten, für Leute von einem gewissen Stande, die

nicht von den gemeinen Volksklassen sind, so schwer sind, so daß man sicher zählen darf, daß wenigstens zwei Drittel von ihnen von der bloßen Gnade der Fürsten leben´. Bürger gehörte zu jenem Drittel der deutschen

Intelligenz, dem nicht das zweifelhafte Glück blühte, die Aufmerksamkeit eines der dreihundert deutschen Potentaten auf sich zu ziehen. Die Folge war ein ständiges Hungerdasein, das die Kräfte des Dichters derart

erschöpfte, daß er bereits im Alter von 47 Jahren starb.[...] Über dieses Doppelverhältnis Bürgers zu beiden Schwestern wurde nicht wenig Papier verschmiert. Kam es doch darauf an, einen der männlichsten

demokratischen Dichter durch Anschuldigung ´moralischer Haltlosigkeit´ zu diskreditieren. Die biographischen Dokumente über Bürgers Leben, beweisen freilich etwas anderes: daß alle drei beteiligten Personen unter

der Ungeklärtheit der persönlichen Beziehnngen litten und daß Bürger selbst die Widersprüche in seinem persönIichen Leben schwer ertrug. Goethe hat über Bürgers unglückliche Lebensumstände ganz anders geurteilt als

die Klopffechter der deutschen Reaktion.

[S. 250] Im Jahre 1784 holte Bürgers Gegner, Generalmajor Uslar, zum Schlag gegen Bürger aus, indem er ihn der hannoverschen Regierung wegen angeblich schlechter

Amtsführung denunzierte. Die Legende von Bürgers ´schlechter Amtsführung´ haben auch einzelne Biographen Bürgers übernommen, die ihn ´wohlwollend´ beurteilen. Die Frage, ob Bürger sein Amt gut oder schlecht

verwaltet hat, ist dabei völlig belanglos. Das Wesen der Frage besteht darin, daß das Amt selbst schlecht war und daß einer der besten deutschen Dichter des 18. Jahrhunderts, den Goethe als einen ´außerordentlichen

Menschen´ bezeichnete, keine andere Stelle finden konnte als eine armselige Amtmannstelle in einem abgeschiedenen Dorf. Glücklicherweise hat sich durch den Abdruck in Wekhrlins ´Grauem Ungeheur´ die Eingabe Bürgers

an die Regierung von Hannover erhalten, in der er zu dem Vorwurf der schlechten Amtsführung Stellung nimmt. Dieses wichtige. Dokument, das Bürgers Charakter in ein richtiges Licht stellt, wurde von der bürgerlichen

Literaturforschung nicht zur Kenntnis genommen.

[S. 251] Die über Bürger verbreitete Legende erklärt seine Armut daraus, daß der Dichter angeblich nicht hauszuhalten verstand. Aus seiner Eingabe geht

allerdings etwas anderes hervor: ´Es sind mir zum fixen Salario nicht mehr a!s jährlich 150 Rthlr .ausgesetzt, wozu noch 30 Rthlr Mietgeld für die Wohnung und 2 Rthlr für Schreibmaterialien zugelegt sind. Außerdem

habe ich platterdings nichts als die Gerichtssporteln. Diese sind nach dem alten Herkommen und der mir vorgeschriebenen Taxe äußerst gering. Nun sind die Untertanen dieses Gerichts größtenteils arme, dürftige Leute

und jedermann, der mich kennt, wird mir das Zeugnis geben müssen, daß mir das Talent zu nehmen, wo es nur irgends zu kriegen steht, nicht gegeben ist... Wie vieles bleibt nicht mir, der ich um ein paar Groschen arme

Leute nicht mahnen und tribulieren kann.´ Diese wirklichen Gründe der Bürgerschen. Armut, seine Rücksichtnahme auf die in gedruckten Verhältnissen lebende Bevölkerung, wurden freilidl von der reaktionären Forschung

ignoriert.[...] Die Denkschrift Bürgers stellt das Bild des Dichters in ein neues Licht. Sie zeigt, daß es sich um eine politische Auseinandersetzung handelte, in der Bürger gegen die adeligen Ausbeuter die Sache

des Landvolkes vertrat. Darum ist es verständlich, daß Bürger, obwohl es ihm gelang, Punkt für Punkt die Anklagen des Generalmajors von Uslar zu widerlegen, gezwungen war, sein Amt niederzulegen.

[S. 252] Das

Urteil über Bürger als Dichter steht noch immer unter dem Einfluß der Rezension von Bürgers Gedichten, die Schiller im Jahre 1791 in der ´Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung´ veröffentlichte. Dieses Urteil

Schillers, das fast von allen Literaturgeschichten übernommen wurde, war ein Ausdruck der ideologischen Wandlung, die Schiller in diesen Jahren durchmachte. Schillers Anfänge hatten mit unter dem starken Einfluß

Bürgers gestanden. Diese Haltung revidierte er unter dem Einfluß der idealistischen philosophischen Auffassungen, die er in der neuen Phase seiner Entwicklung zum Maßstab für die Beurteilung der Bürgerschen Gedichte

machte. Diese Wendung in Schillers ästhetischen Auffassungen drückte sich nicht nur in seinem Urteil über Bürgers Gedichte aus. Die Abkehr vom Realismus war ein leitender Gedanke in allen seinen ästhetischen

Arbeiten dieser Periode.

[S. 253 ] Versuche, die auch heute noch auftaudlen, Schillers Rezension mit dem Hinweis auf einige schwächere Gedichte Bürgers ohne Vorbehalte zu rechtfertigen, umgehen den Kern der

Frage. Wenn zwischen zwei so bedeutenden Vertretern der deutschen Literatur, wie Bürger und Schiller, Meinungsverschiedenheiten über grundsätzliche Fragen des literarischen Schaffens entstanden, mußten sie tiefere

Wurzeln haben. Es kommt also nicht darauf an, dem einen oder dem andern ´recht zu geben´, sondern das Wesen des Konflikts historisch zu analysieren. Neben Gegensätzen in der ästhetischen Auffassung spielte im

Konflikt Bürger-Schiller auch die politische Differenzierung eine bestimmte Rolle, die zwischen den früheren Anhängern des Sturm und Drang am Ausgang der achtziger Jahre eintrat. Während Schiller die Uberwindung der

Feudalgesellschaft auf dem Wege von Reformen anstrebte, entwickelte sich Bürger immer mehr zu einer revolutionär-demokratischen Auffassung, an die einige Jahrzehnte später Georg Büchner anknüpfen konnte.

[S.

254] Das lyrische Genre, das Goethe als ´Gelegenheitsdichtung´ bezeichnete, das heißt Dichtungen, die unmittelbarem konkretem, sinnlichem Erlebnis entsprangen, blieb Schiller im ganzen fremd. Was ihn zu Iyrischer

Dimtung bewegte, waren gedankliche, vorwiegend philosophische Probleme. Schillers Bedeutung als Lyriker, besonders in den späteren Jahren seiner Entwicklung, ist vor allem mit seinen philosophischen Dichtungen

verbunden, einem Genre, das damals auch vielfach als Gedankenlyrik bezeichnet wurde. Dagegen ging Bürger als Lyriker stets vom konkreten Material der Wirklidlkeit aus. Auf religiöse und weltanschauIiche Fragen

reagierte er gelegentlich durch leichte, satirisch gefärbte Dichtungen, die der philosophischen Tendenz der SchiIlerschen Iiterarismen Bestrebungen widersprachen. Zu diesen Gedichten gehörte auch Bürgers

humoristische Ballade ´Frau Schnips´,[...]

[S. 255] Trotz der in der Hauptlinie progressiven RolIe, die Schiller in der Entwicklung der deutschen Literatur spielte, wurde ihm -nach seinem Übergang zur

idealistischen Ästhetik - der volkstümliche Demokratismus der Bürgerschen Dichtung fremd und unverständlich. Das einseitige Urteil Schillers, das aus seiner komplizierten inneren Entwicklung in dieser Periode

begriffen werden muß, ist darum nicht geeignet, einen Maßstab für die objektive Bewertung der literarischen Leistung Bürgers zu bilden.

[S. 256] Legt man an seine Dichtungen den Maßstab des Realismus an, beurteilt man sie nach ihrem Zusammenhang mit dem

Leben, so erscheint Bürgers volle Bedeutung als Begründer der deutschen Balladendichtuug und

eines der talentiertesten Lyriker der Sturm-und-Drang-Zeit. Goethe hat diese Seite Bürgers, obwohl er einzelnen Dichtungen ´Plattheit´ vorwarf, hoch gewürdigt: ´Bürgers Talent anzuerkennen kostete mich nichts, es

war immer zu seiner Zeit bedeutend; auch gilt das Echte, Wahre daran noch immer und wird in der Geschichte der deutschen Literatur mit Ehren genannt werden.´ (An Zelter am 6. November 1830.) Bürger hat

Volkstümlichkeit nicht nur gefordert, seine besten Dichtungen waren auch volkstümlich, lebensvoll, optimistisch: Seine LiebesIyrik ´Das Mädel, das ich meine´, ´Lust am Liebchen´, ´Mollys Wert´, ´Liebeszauber´ wirkt

durch ihre frische, unmittelbare Sinnlichkeit und ihre volkstümlichen Töne. Bürger ist auch einer der stärksten politischen Lyriker Deutschlands im 18. Jahrhundert. Nur wenig deutsche Gedichte gibt es, in denen die

Empörung des Volks über Mißhandlungen einen solchen konzentrierten dichterischen Ausdruck gefunden hat wie in Bürgers ´Der Bauer An seinen durchlauchtigen Tyrannen´

[S. 259] Über eine große literarische

Leistung Bürgers wird in der Regel geschwiegen: über seine Rolle als Autor des ´Münchhausen´, der in die Ausgaben von Bürgers Werken nicht aufgenommen ist. Bürger hat seinen Münchhausen als Übersetzung aus dem

Englischen anonym erscheinen lassen. Es ist richtig, daß Bürger ein englisch erschienenes Buch Raspes als Vorlage benützte und daß er die Figur des Lügenbarons nicht erfand. Aber dennoch ist Bürgers ´Münchhausen´

weit mehr als eine bloße Übersetzung aus dem Englischen. Es hat nach Bürgers Tode noch hundert Jahre gedauert, bevor der Literaturwissenschafler Grisebach als erster die Frage nach der Beziehung Bürgers zu seinem

Original gründlich untersuchte und zu dem Resultat gelangte, daß man den ´Münchhausen´ als Originalwerk Bürgers betrachten muß. Nicht nur, daß Bürger einen bedeutenden Teil der Erzählungen selbst erfunden hat, er

gab auch dem ´Münchhausen´ die endgültige literarische Form, durch ihn wurde ´Münchhausen´ zu einem wahren deutschen Volksbuch, das die Traditionen der Schildbürger und Till Eulenspiegels wieder aufnahm.[...] Wie

stark diese antifendale Tendenz des Bürgerschen Volksbuchs von den Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen empfunden wurde, zeigen uns verschiedene Münchhauseniaden, die in der Vormärzperiode das Bürgersche Werk

fortsetzten. Neben lmmermann, der in seinem bekannten Werk eine neue Auffassung des Münchhausen-Typus gab, muß hier auch ein anonymer Druck genannt werden, der mit Bildern von W. Cornelius unter dem Titel

´Lügen-Chronick´ 1839 von Scheibles Buchhandlung in Stuttgart publiziert wurde. In ihm ist die Bürgersche Fassung des Münchhausen durch eine dritte und vierte Abteilung ergänzt. In dieser Fortsetzung wird

Münchhausen nicht nur als Lügner und Aufschneider, sondern auch direkt als adliger Ausbeuter aufgefaßt. [...] Bürger war in seiner Zeit einer der wenigen deutschen Dichtet, die nicht nur von Volkstümlichkeit

redeten, sondern auch die wirklichen Interessen des Volkes zum Ausdruck brachten. Dieser konsequente Demokratismus stellt ihn als einen der besten Vertreter der deutschen klassischen Dichtung an die Seite von

Lessing, Herder und Forster."

Reimanns G. A. Bürger in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1963

|

Brentano, Clemens. Rezension einer Aufführung der ´Braut von Messina´.

In: Werke, Bd. 2 München 1963. Hier nach Norbert Oellers: Schiller - Zeitgenosse aller Epochen, Frankfurt/Main 1970

“[S. 151] Einer einzelnen Stelle erinnere ich mich in der ,Braut von Messina´, welche sie, man kann nicht sagen vergriffen, denn in dieser ganzen Tragödie hat es mit allem Greifen ein

Ende, welche sie in einer Manier gesprochen, die nach allen Kunstgesetzen falsch ist, aber auf dem Theater und bei den unseligen Deklamatoren leider angenommen ist und ihren Effekt macht (alles tut seinen Effekt,

pflegte Goethes verewigte kräftige Mutter zu sagen, selbst usw.); dieses ist die malende Manier, die sogar in der Musik meist ans Lächerliche, an die Parodie grenzt. Als sie den Söhnen ihren Traum erzählte, malte

sie mit ihrer Stimme alle Ungeheuer, die sie gesehn, und alle ihre Bewegungen; sie malte sie vortrefflich, aber man malt nicht mit Tönen in der Rede, es sei denn, man sagt dabei, ich will auch dies mit Tönen zu

malen suchen. Zumsteeg hat diese Manier bis zum Lächerlichsten in seinen durchkomponierten Bürgerschen Balladen, ja man hört dort die Pfarrerstochter von Taubenhain mit Tonruten peitschen. Ich sage nochmal, diese

Künstlerin hat vortrefflich gespielt, aber nicht im Stil.“

|

|

1963

|

Staiger, Emil. Zu Bürgers ´Lenore´. Vom literarischen Spiel zum Bekenntnis. In: Stilwandel. Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit. Zürich und Freiburg i.Br.

[S. 95] Originalität als Endergebnis eines Prozesses, der sich über ein halbes Jahr hinzieht! Wir haben uns damit abzufinden, wie sehr auch ein solches Verfahren der Ideologie des

Sturm und Drang widerspricht. Mit Bürger gehen wir einig. Er faßt gelegentlich seine ganze Poetik mit folgenden Worten zusammen:

´Poesie ist eine Kunst, die zwar von Gelehrten, aber nicht für Gelehrte, als solche, sondern für das Volk ausgeübt werden muß.´

Von Gelehrten, doch für das Volk! Das führt uns zu einer weiteren Einsicht, die gleichfalls die Entstehungsgeschichte mit wünschenswerter Klarheit vermittelt. Hölty dachte in seinen Gedichten sich jeweils den

Zuhörerkreis hinzu. In den Gespenster- und Schauerballaden sind es Knechte, Mägde, Bauern. Die Minnelieder setzen wieder einen anderen, die Oden einen hochgebildeten Kreis voraus. Das heißt, er nahm als Dichter bei

jeder Species eine bestimmte Rücksicht. Er machte sozusagen den Vorbehalt: Jetzt so, ein ander Mal anders! Es blieb bei einem leichten, in seiner Auswirkung schwer faßbaren ´Als ob´. Bürger dagegen kommt dank Herder

und dank dem Goetheschen ´Götz´ , der während der Arbeit an der ´Lenore´ erscheint, zu der beglückenden Überzeugung, daß alle wahre, große, mächtige Dichtung für das Volk bestimmt sei. Was er sich unter ´Volk´

vorstellt, mag noch so konfus und widerspruchsvoll sein. Genug, es ist die eine, die höchste Instanz. Und also gibt es nun keinen Anlaß für jenes ´ein ander Mal anders´ mehr. Der Vorbehalt wird gegenstandslos.

[S. 97] Da werden die geistlichen Wendungen einfach deshalb gewählt, weil sie volkstümlich sind, volkstümlich aber nicht, wie die Bänkelsänger es meinten, sondern in reinerem, allgemeinerem Sinn. Ob nun die

Mutter fromm zitiert:

´Was Gott tut, das ist wohl getan.´

oder, mit Bezug auf Wilhelm statt, wie Luther in ´Ein´ feste Burg´, auf irdische Widersacher des Herrn:

´Laß fahren, Kind sein Herz dahin!

Er hat es nimmermehr Gewinn!´,

Lenore dagegen lästerlich Zeilen aus Dreses ´Seelenbräutigam´, aus Rambachs ´Sei willkommen, Davidssohn´ und andern Chorälen

einflicht, ist religiös, im Hinblick auf den Dichter völlig irrelevant. Aus diesem Wortschatz schöpfen die einfachen Leute des 18. Jahrhunderts, in schicklicher oder, wie jeder beliebige Fuhrmann, der flucht,

unschicklicher Weise. So wenig es Bürger jemals einfällt, als Hüter geistlicher Güter das eine zu loben oder das andre zu tadeln, so wenig denkt er an Blasphemie. Die kernige Sprache als solche gefällt ihm; und also

bedient er sich ihrer, wo es nur angeht, mit größter Genugtuung.

[S. 99] Alle diese Mängel werden in der gültigen Fassung getilgt. Wir haben sogleich die Gebärde, die uns aufschreckt und Aufmerksamkeit

erzwingt. Die schwachen Verben ´weinte´, ´prägte´ sind beseitigt. Das ´fuhr´ entfaltet seine Klangmacht. Die Reime ´tot´ auf ´rot´, ´säumen´ auf ´träumen´ - tönen. Wir hören jenes gesättigtes Deutsch, das in den

siebziger Jahren außer Bürger nur noch Goethe schreibt. Immer wieder fühlen wir uns von der männlichen Führung der Sprache gestärkt:

´Und warf sich hin zur Erde,

Mit wütiger Gebärde.´ “

Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1964

|

Scott, Penelope E.A.L.. Gottfried August Bürgers Übersetzungen aus dem Englischen. Dissertation Zürich

“[S. 21] Ein Vergleich [der Frau Schnips] mit dem Gedicht “Wanton Wife of Bath” von Percy [...] zeigt, daß Bürger ziemlich wortgetreu übersetzt hat. Dabei ist er wie immer bemüht, die

Geschichte zu verdeutschen und das spezifisch Englische wegzulassen.

[S. 24] Blömkers Kritik [Dissertation 1930, siehe ONLINE-BIBLIOTHEK] ist nicht nur völlig fehl am Platz, sondern zeigt, wie wenig Einsicht er in Bürgers Motive und Beweggründe gewonnen

hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie A.W. Schlegel und Blömker die englische Ballade ganz von jeglicher Derbheit lossprechen, während sie Bürger an den Pranger stellen.

Wahrscheinlich ist diese

Diskrepanz in der Beurteilung auf die altertümlichen Wörter der englischen Ballade zurückzuführen. Durch ihre Fremdartigkeit wirken diese etwas weniger grob, sie sind es aber in der Bedeutung nicht. Beispiele:

“doting knave”, “churl”, “drunken ass”, “a vile scold”, “a whore son”. Bürger mildert diese sehr starken ernstgemeinten Titulationen, indem er alles ins Komische dreht. Bürger ist äußerst vorsichtig und taktvoll

in seiner Behandlung der Gespräche zwischen “Frau Schnips” und Christus [Hervorhebung - K.D.].

[S.128] Seine eigene, stark ausgeprägte Dichterpersönlichkeit stand ihm im Wege und ließ ihn nie wie etwa Herder oder A.W. Schlegel die fremde Dichtung als etwas völlig anderes

begreifen und schätzen. Das Ergebnis war, daß er auf seiner Suche nach fremden Vorbildern überall nur sich selber fand. Der Übersetzer Bürger macht keine Entwicklung durch. Seine ersten oder letzten Übersetzungen

unterscheiden sich im Stil keineswegs voneinander. Einige empfinden wir wohl besser als andere, aber das hat nichts mit der Zeit ihrer Entstehung zu tun. Es hängt nicht von Bürgers geistiger Entwicklung ab, sondern

vom ausgewählten Text, der mehr oder weniger gut zu seiner Sturm und Drang-Persönlichkeit und seinem anekdotischen Erzählstil paßte. So kommt es, daß seine besten Übersetzungen, die sich wirklich als selbständige

Dichtungen behaupten können und uns immer wieder begeistern, das Volksbuch “Münchhausen” und die beiden komischen Balladen “Der Kaiser und der Abt” (Nach Percys “King John and the Abbot of Canterbury”) und “Frau

Schnips” (nach Percys “Wanton Wife of Bath”) sind.

Bürgers Übersetzertalent zeigt sich weniger in großen, durchgehenden Texten als in kleineren Werken. Er bevorzugt denn auch vor allem die Kurzform der Ballade,

wo er das Ganze schnell in einem Zug niederschreiben konnte, wo er nicht genötigt war, immer wieder abzubrechen, um dann lange auf die dichterische Stimmung warten zu müssen.

Auch wenn er uns nur das Volksbuch

Münchhausen gegeben hätte, bliebe sein Verdienst als Übersetzer noch groß genug. Insbesondere bei seinen Übersetzungen aus dem Englischen bewundern wir die gelungene Eindeutschung, die so vieles von der Atmosphäre

des jeweiligen Originals einfängt. Bei all diesen Arbeiten zeigt er sich aber stets bemüht, verständlich und ansprechend zu schreiben. Er sucht ständig seine Leser in den “süßen Wahn” zu versetzen, daß der

vorliegende Text gar keine Übersetzung, sondern von vornherein deutsch geschrieben sei.”

|

|

1964

|

MEYERS TASCHENLEXIKON A-Z , VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG, S.153

“antifeudaler, volksverbundener Lyriker; Schöpfer der modernen dt. Ballade (“Lenore”); seine “Münchhausen”-Bearb. wurde

Volksbuch.”

|

|

1965

|

Deutsche Literatur in der Periode der “literarischen Revolution” (Sturm und Drang) 1770-1789. In: Deutsche Literaturgeschichte in einem Band, Hg Hans-Jürgen Geerdts

"[S. 218] Popularität stellte er als höchste Forderung an die Dichtkunst, in der Verbindung mit dem Volk sah er die Wurzel alles literarischen Schaffens. In seinem Balladenschaffen

knüpfte Bürger zunächst an den bereits von Gleim in seinen tragikomischen Romanzen aufgegriffenen Bänkelsang an (´Der Raubgraf´, ´Frau Schnips´) und wandte sich bald im Sinne Herders den Traditionen echter

Volksdichtung zu. Er wählte aus Sagen, Märchen und Liedern Stoffe und Motive aus und verarbeitete sie zu etwas völlig Neuem. [...] In der Soldatenbraut Lenore, die vergeblich auf die Heimkehr ihres Geliebten aus dem

Siebenjährigen Krieg wartet, gestaltete Bürger ein erschütterndes Menschenschicksal seiner Zeit. Lenore gibt ihrer Empörung gegen Gott und ihrem Verlangen nach menschlichem Glück ergreifenden Ausdruck. In der

Ballade ´Der Wilde Jäger´ (1778) verwandte Bürger den weitverbreiteten Sagenstoff vom wilden Jäger zu einer aktuellen Kritik an dem feudalen Jagdunwesen, das eine der fürchterlichsten Geißeln der Bauern im 18.

Jahrhundert darstellte. Der Stoff der Ballade ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´ (1781) war vollends aus der Gegenwart gegriffen. Das Kindsmordmotiv wurde hier wieder aufgenommen. Bürger enthüllte am Verhalten

des adligen Verführers und des Pfarrers die Verlogenheit adliger und bürgerlicher Moralauffassungen und deckte die psychologischen und gesellschaftlichen Gründe des Kindsmordes auf.

In dem

politischen Gedicht '´Der Bauer an seinen Durchlauchtigen Tyrannen´ (1773) trat zum ersten mal in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts ein Bauer als trotziger Rebell auf, der sich offen seinem adligen Herrn

gegenüber auflehnt und seine eigenen Rechte anmeldet: [...] Hier hegte Bürger keine Illusionen mehr über Reformen durch den aufgeklärten Fürsten, unversöhnlich prallen die Klassengegensätze aufeinander. [...] Unter

dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Frankreich erlebte Bürger jedoch 1792. einen neuen Aufschwung als politischer Dichter.

[S. 219] Die französische bürgerliche Revolution begrüßte er bereits im Februar 1790 in seiner Freimaurerrede ´Ermunterung zur Freiheit´. In Epigrammen, Fabeln (´Das

Magnetengebirge´) und Gedichten (´Straflied beim schlechten Kriegsanfang der Gallier´, ´Die Tode´), die er im Göttinger ´Musenalmanach auf das Jahr 1793´ veröffentlichte, wie in dem nachgelassenen Liedfragment ´Für

wen, du gutes deutsches Volk´ verteidigte Bürger die Revolution gegen alle Angriffe reaktionärer Kräfte und verurteilte die Intervention der europäischen Feudalgewalten gegen Frankreich. Die Einsicht in die

Notwendigkeit des revolutionären Terrors teilte Bürger nur noch mit Forster. [...] Liegt den lose aneinandergereihten Lügenmärchen des Barons Münchhausen auch eine ursprüngliche Freude am Fabulieren zugrunde, so

sind sie vor eine antifeudale Satire, die den heruntergekommenen Adel als Lügner und Aufschneider bloßstellt und den deutschen Provinzialismus geißelt."

|

|

1966

|

Kluckhohn, Paul. Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik.

“[S. 211] Die schärfsten Worte gegen die Ungültigkeit des ehelichen Eides, wenn das Herz ihm widerspreche, fand Schiller, der in seiner ersten Periode der glühendste Verfechter der Rechte der Sinne war, von einer radikalen Kühnheit der Darstellung,. der aber freilich auch das Unbefriedigtsein und das Zerstörtwerden durch die Steigerung nur sinnlicher Leidenschaft gestaltet hat (´Melancholie´). Diese wehe Zerrissenheit zeigt das Lehen der meisten Stürmer und Dränger, sie wurde ihnen ein Hauptproblem und führte dann wohl auch zu so bedenklichen Lösungen wie die Ehe zu dritt.

Eine solche war als reales Liebesverhältnis neben der Ehe der Laxheit der Zeit, besonders in Frankreich, geläufig, und wurde als Nebeneinander von Seelenbeziehung und natürlicher Ehebeziehung von den Anhängern

empfindsam platonisierender Liebe, auch von Rousseau, verteidigt. Lenz läßt den Maler, der Catharina von Siena liebt, diese darauf hinweisen als auf eine Beglückung für ihn trotz ihrer Eheschließung mit einem

anderen, sie

aber diesen Vorschlag als Mangel an Liebe empfinden. Das ist bezeichnend. Liebe soll keine Teilung und Trennung leiden. Die Ehe am Schluß von ´Die Freunde machen den Philosophen´ ist denn auch nur

eine Scheinehe, in der der Gatte Prado den Namen leiht und ganz zurücktritt, die volle Liebe Seraphinens aber Strephon gehört. Doch auch als Schwanken der Empfindung des Mannes zwischen zwei Frauen hat jene Zeit die

Ehe zu Dritt dargestellt.

Das Leben bot Beispiele genug für solche Beziehungen. Eben die Willenlosigkeit, das neugierig freudige Interesse, mit dem die Menschen der empfindsamen Zeit und des Sturmes

und Dranges sich ihrem Gefühlserlebnis überließen, führte leicht zu Doppelverhältnissen, zu vorübergehenden Beziehungen außerhalb der Ehe, zu einem Umhergetriebensein zwischen mehreren Frauen, ja auch einer Ehe zu

dritt. Bürgers Doppelehe ist bekannt. Typisches Beispiel der Zeit ist ferner das Erleben seines Freundes Sprickrnann, der so leidenschaftlich und so schwankend liebte und in der Ehe kein Genügen finden konnte und

der. das programmatische Wort prägte: ´Das Ideal der Dichtkunst ist der leidenschaftliche Mensch´. Gerade in geistig hochstehenden und edeldenkenden Kreisen war man leicht geneigt, kleine Eheirrungen zu

entschuldigen.

[S. 216] Aber gerade diesem neuen Kraftstil, dieser Leidenschaftlichkeit der Darstellung verdankten die Stürmer und Dränger

die große Wirkung ihrer Dichtungen und die Emsigkeit, mit der die Nachahmer sich ans Werk machten.”

|

|

1967

|

Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart. VEB Bibliographisches Institut Leipzig,

“[S. 201] B., dessen konsequent demokratisch-plebejische Haltung wie seine Begeisterung für die Französische Revolution bekannt waren, wurde, da er nicht von der Gnade der Fürsten leben

wollte, ein Opfer der elenden dt. Zustände. Er lebte von Übersetzungen für Verleger und als Redakteur des ´Deutschen Musenalmanachs´ (1779/94).[...] B. war einer der stärksten und ursprünglichsten Lyriker des 18.

Jh., der sich nicht scheute, seine Dichtung in den Dienst seiner politischen Gesinnung zu stellen (´Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen´, ´Für wen, du gutes deutsches Volk . ..´). Seine überragende Leistung

liegt auf dem Gebiet der volkstümlichen Ballade, die er unter dem Einfluß Herders und der engl. Volkspoesie schuf. Mit ´Lenore´, ´Der wilde Jäger´, ´Der Raubgraf´, ´Das Lied vom braven Mann´, ´Des Pfarrers Tochter

von Taubenhain´ u. a. gelangen ihm weitverbreitete, populäre Dichtungen, die sich durch ihren antifeudalistischen und volksverbundenen Charakter, durch realistische Darstellungskraft, leidenschaftliche Anteilnahme

und Formvollendung (Spannung, Stimmungs- und Lautmalerei, volkstümliche Wendungen, erregender Rhythmus) auszeichnen. B. verstand Lyrik als persönliches Bekenntnis, als Ausdruck innerer Bewegtheit (vgl. z. B. die

´Molly-Lieder´), was u. a. in Schillers berühmter Rezension (1791) vom Standpunkt des klassischen Kunstideals getadelt wurde. B.s zum Volksbuch gewordener ´Münchhausen´ (1785), eine köstliche Satire auf den Adel,

die er anhand von zwei Vorlagen aus dem Engl. des R. E. Raspe zurückübersetzte und insgesamt um etwa ein Drittel erweiterte, gehört neben seiner Lyrik zu seinen fortlebenden poetischen Werken.”

|

|

1967

|

Kohlschmidt, Werner. Sturm und Drang. In: Deutsche Literaturgeschichte in Grundzügen. Bern und München. (Sammlung Helmut Scherer)

“[S. 234] Goethes hymnischer Titanismus und Herders Odenpathos sind in erster Linie Kraft-und Gefühlsausdruck, jedoch nicht Ausdruck einer Zerrissenheit oder einer Unbedingtheit mit

naturalistischen Konsequenzen. Diese letzten sind weit eher bei Gottfried August BÜRGER anzutreffen. Das gilt nicht nur für die makabren Züge seiner Balladen, voran der Lenore, die ihr ´Rabenhaar zerrauft´,

als der Geliebte nicht wiederkehrt, und in deren Wortschatz extreme Äußerungen: Geheul, Gewinsel und Wut gehören. Es gilt auch nicht nur für die ebenso extremen Motive (die zugleich ein naturalistisches Wortfeld

bedeuten) in andern Bürger-Balladen. Hier kann sich Der Raubgraf, gefangen und in den Hungerkäfig gesetzt, kannibalisch Glied um Glied selber auffressen oder einem unerwünschten Liebhaber das Herz ausgerissen

werden (Lenardo und Blandine). Das gleiche Motiv findet sich in Die Entführung, wo der Liebhaber den Schwur tut, er wolle nicht rasten, bis er dem Nebenbuhler das Herz ausgerissen und es dem Mädchen

´nachgeschmissen´ habe. Ein solches Schwelgen im Krassen ist auch die Unbarmherzigkeit des Vaters in Des Pfarrers Tochter von Taubenheim. Es ist dies die mißverstandene und ins Hyperrealistische pervertierte

Todes- und Schicksalstragik, die man aus der alten Balladengattung als Stilforderung herausliest. Aber ob auch geschmacklos - es ist Anwendung des Willens zum Unbedingten, wie er für den Sturm und Drang

charakteristisch ist.

Jedoch auch schon in frühen Liebesgedichten Bürgers findet sich diese naturalistische Stilnote. Verse wie ´An meinem Leben nagt die Wuth / Grausamer

Seelengeier´ oder ´Mein Kuß erstickt ihr letztes Lallen´ wären in der Liebeslyrik des jungen Goethe undenkbar. Sie beruhen auf einem vorexpressionistischen Ausdruckswillen, der vor nichts zurückschreckt, weil er

Ausgleich und Disziplinierung (wie es auch für Bürgers eigene Existenz gilt) verachtet. ´Schlagt Wellen, über mir zusammen! Ich brenne! brenne! Kühlet mich!´ So sieht in einem der Gedichte an Molly das Unbedingte im

eigenen Eros aus.[...] Schiller hätte diese Problematik Bürgers nicht besser formulieren können in seiner kritischen Rezension von Bürgers Gedichten, die später seine Freundschaft mit Goethe einleiete. Bürgers Lyrik

war in sich ein Extrem mit fast paradoxen Spannungen, die die Sprache nur widerspiegelte. Glühendes Lebens- und Liebesverlangen wechselt mit dem Wunsch, ´bis hinein ins leere Nichts entweichen´ zu wollen.

Antibürgerlichkeit und offen zur Schau getragener Tyrannenhaß wechseln mit geheimer und offener Sehnsucht nach dem Idyll, die dem Genossen des ´Hains´ kaum fremd sein konnte. Aber neben der Wollust der Leidenschaft,

des Tötens und Strafens und den entsprechenden Naturalismen des Stils der Balladen, in denen der Zweikampf im Bilde des Fleischhackens erscheinen konnte, ist Bürger paradoxerweise ein Meister des Sonetts, einer der

kultiviertesten Gattungen der Tradition. Das gehört zu seiner Psychologie und auch wohl zu seiner Phantasie. Denn diese dem Eigenwilligen anscheinend widersprechende Formwahl ist für ihn ein vielleicht gewagteres

´Spiel´ als das, was seine selbstherrliche Genialität betreibt. Daß Bürger über seinen Jünger Wilhelm Schlegel unmittelbar die romantische Spielfreude mit dem Sonett hervorruft, dürfte dies stützen.

[S. 277]

Die Bürger-Rezension macht Goethe das innere Verhältnis völlig klar. Für Goethe bestand ein dissensus zwischen Genie und Leben bei Bürger. Schillers sorgfältige Kritik von Bürgers Gedichten löst ihm diesen

Widerspruch auf. Schiller nimmt die Erscheinung Bürgers als durch die ästhetische Zeitlage bedingte. In einer Zeit, in der das Denken dominiert, ´ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche .. gleichsam den ganzen

Menschen in uns wiederherstellt´. Diese neue Funktion der Dichtung muß aber mit der Zeit und ihren geistigen Errungenschaften gehen. Der Künstler muß also zugleich Ursprung (Einheit) und seiner Zeit gerecht sein.

Das ist der klassische Maßstab, dem freilich Bürger nicht genügen kann: ´Begeisterung allein ist nicht genug; man fordert die Begeisterung eines gebildeten Geistes.´ Diese (im klassischen Sinne) gemeinte ´Bildung´

verkörpert Bürger nicht, weil er sich ihrer als ´Volksdichter´ enthoben glaubt. Aber die Forderung ist unbedingt, die Schiller am Schluß ausspricht. Sie ist Winckelmannisch und Goethisch zugleich: ´Sich mit immer

gleicher ästhetischer und sittlicher Grazie, mit männlicher Würde, mit Gedankengehalt, mit hoher und stiller Größe zu gatten und so die höchste Form der Klassizität zu erringen.´ “

|

|

1968

|

Stern, Martin. Gottfried August Bürgers Sonett An das Herz. In: Literatur und Geistesgeschichte.

„[S. 185] Gerade wer Bürgers übrige, meist naivere Gedichte und Balladen kennt, wer seine Briefe liest und seine ästhetischen Schriften, entdeckt ohne Mühe und oft mit

Enttäuschung, daß in diesem Dichter - losgelöst vom eigentlichen Werk - kaum ein philosophisches Problembewußtsein und im ganzen ein weit primitiveres Formbewußtsein leitend war, als wir in den besten

Augenblicken der größten Gedichte zu entdecken meinen. Das ist ein den Literaturhistoriker beunruhigendes, aber auch ermutigendes Paradox. Es gibt offenbar Erkenntnisweisen, die dem künstlerischen Akt allein gegeben

sind.

Bürgers Sonett-Theorie etwa lobt die ´kleinen´ Themen und wirbt für leicht zu rundende und zu erschöpfende Stoffe von geringerem Gewicht. So bleibt des Dichters theoretische Absicht weit

hinter seiner eigenen Leistung. Und wer das Urteil über Bürgers Sonettkunst von der Reife seiner Thesen abhängig macht, wird dieser Kunst auf keinen Fall gerecht. Denn wenn in

An das Herz Höchstes

gelingt, so gerade nicht dank der Angemessenheit des Inhalts, sondern allein aufgrund der unerhörten Spannung, die zwischen der engschließenden Form und einer end- und antwortlosen Aussage entstehen muß; zwischen

der strengsten Gesetzlichkeit des Baues und dem unbezwingbarsten aller Gehalte: der Unerklärlichkeit des Lebens selbst.

Bürger hat das wohl nie im eigentlichen Wortverstand erkannt, wie

überhaupt viel Halbdurchdachtes, Dumpfes in seinen Briefen eine merkwürdige Reflexionsunfähigkeit auf dieser Ebene immer wieder zeigt. So begriff der Mensch sein Schicksal im Erleiden nie, nie die erfahrene Gewalt

der Leidenschaft, wie etwa Schopenhauer den Eros durchschaute. Er war auch nie bewußt Rebell, sondern schmerzlich erstaunt über die Unbotmäßigkeit des Triebes. Doch dieser Verwunderung entsprangen die wichtigsten

der späteren Gedichte. Schiller hat in seiner Rezension des Bandes von 1789 seinen Gegner, dem er Unreife und Zügellosigkeit vorwarf, herausgefordert, ihm ein Zeugnis seiner Kunst zu nennen, das nicht in Verletzung des Formgefühls und des Geschmacks verwildert sei. A. W. Schlegel, Bürgers Göttinger Jünger und Freund, blieb bis zuletzt der Ansicht, ein siegreiches Wort wäre in diesem Streit dem Meister möglich. Aber Bürger unterlag auf dieser diskursiven Ebene hoffnungslos. Dabei schrieb er in Krankheit, Bitternis und Not noch ein Jahr vor dem Tode als nicht 47jähriger ein Gedicht wie An das Herz, das

in jedem Zug die Forderung Schillers mühelos erfüllt, allerdings nicht im Gewand der umstrittenen Volkstümlichkeit. Aber Schiller hatte ihn darauf festgelegt. Und so blieb die Rechnung unbeglichen.“

Sterns Analyse in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1968

|

MEYERS KLEINES LEXIKON, VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG

"Plebej.-demokrat. Schriftsteller des Sturm und Drang; war beispielgebend für die volkstüml. deutsche Balladendichtung (´Das Lied vom braven Manne´, ´Lenore´). B., der sich für die

Französ. Revolution begeisterte, kämpfte in Gedichten und Prosaschriften gegen die Tyrannenherrschaft. Seine Bearbeitung der satir., gegen den Adel gerichteten ´Wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen´

(1786) wurde ein vielgelesenes Volksbuch."

|

|

1968

|

Schöne, Albrecht. Weltliche Kontrafaktur Gottfried August Bürger. In: Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne.

"[S. 185] Bürgers theoretische Schriften enthalten eine Fülle solcher Äußerungen [z.B. im Vorbericht der >Ilias<-Übersetzung] über die Sprache und den dichterischen Umgang